Im Kutter Hoffnung gegen ein russisches Kriegsschiff

Ein cholerischer Alter, der trinkt. Eine Fangleine, die in Hoheitsgewässer der UdSSR abgetrieben ist. Und ein russisches Kriegsschiff, das mit voller Fahrt auf den kleinen Kutter zurast. Wird die Geschichte auf der „Hoffnung“ gut ausgehen?

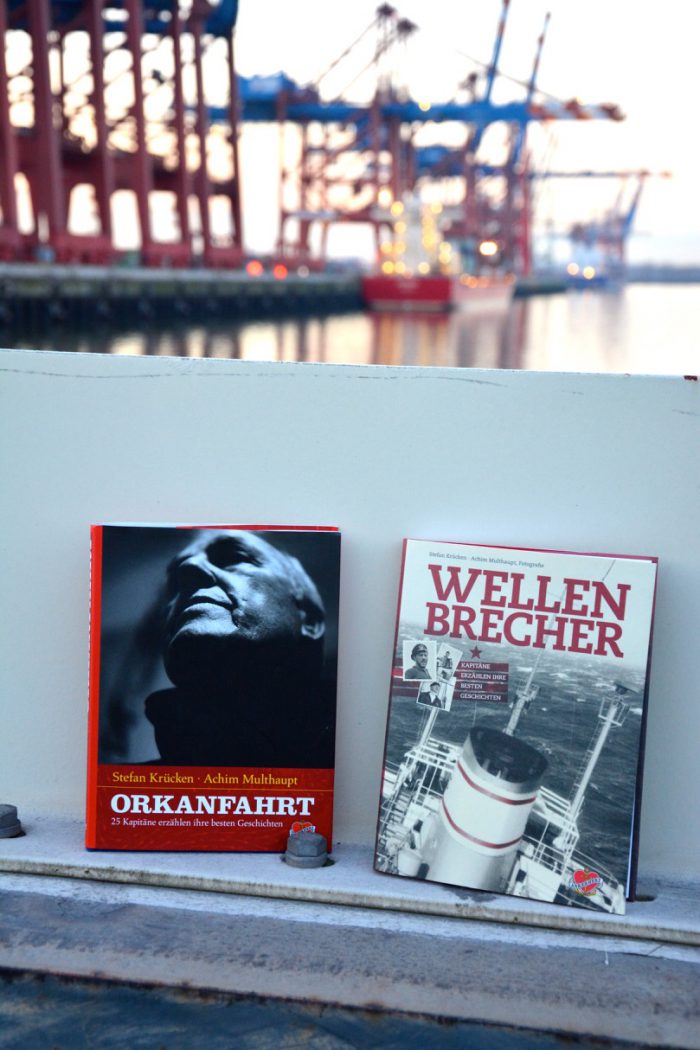

Auszug einer Geschichte aus unserem Buch „Orkanfahrt.“ /// Die historischen Fotos mailte uns Sophia Behling – es sind Aufnahmen ihres Großvaters vom Heringsfang auf der Nordsee.

Mein Leben bin ich zur See gefahren, Fisch zu fangen. Der Nordatlantik zwischen den Färöer-Inseln und Island war damals Fanggebiet der deutschen Hochseeflotte, und ich Kapitän des Heckschleppers „Bremerhaven“. Besonders im Winter musste man sich auf schwere Orkane gefasst machen, in denen einem tagelang nichts übrig blieb, als „Kopp auf See“ zu gehen, den Scheinwerfer gegen den Schneesturm zu richten und die Wellen abzureiten. Nach solch einer Schaukelei ist es kein Wunder, dass ein Fischer breitbeinig durch den Hafen geht, um das Gleichgewicht zu halten. Wenn man noch an einer Kneipe vorbei kommt, verbessert das die Koordination nicht unbedingt.

Die Geschichte, um die es gehen soll, spielt noch vor meiner Zeit auf dem Nordatlantik. Ich kam gerade aus Amerika zurück, wo ich als Matrose auf einem Frachter gefahren war, Heimathafen New York. Gewissermaßen auf „Zuckerfahrt“ durch die Karibik, oft in Kuba, eine schöne Zeit. Ich wollte nun unbedingt die Seefahrtsschule in Hamburg besuchen, um Kapitän zu werden, musste aber ein Jahr warten, weil gerade kein Platz frei war. Mein Onkel riet mir, auf einem Fischkutter anzuheuern, um Geld zu verdienen. Gerade in Heikendorf, einem kleinen Hafen an der Kieler Förde, suchten sie kräftige Matrosen, meinte er.

Ich kam auf die „Hoffnung“, so hieß der Kutter mit Kennung SK15, noch im Kriege aus Holz gebaut und knapp 24 Meter lang. Es ging auf Lachs in der Danziger Bucht, im Spätherbst 1960. Um zwischen den Gewässern von DDR, Polen und der UdSSR fangen zu dürfen, mussten wir uns vor jeder Reise eine Genehmigung der Landesregierung in Kiel einholen. Unsere Touren dauerten in der Regel zwei Wochen. Wenn es Probleme mit dem Motor gab oder sich jemand ernsthaft verletzt hatte, legten wir in Saßnitz auf der Insel Rügen an, was uns vorkam wie eine Episode in einem Agentenkrimi.

Die Volkspolizisten empfingen uns am Kai mit geschulterten Maschinenpistolen und versiegelten unsere Funkanlage. Abends in der Kneipe machten sich Geheimdienstleute an uns heran: Welche Schiffe gerade im Kieler Hafen lägen?, fragten sie. Ob wir ein paar Fotos machen könnten? Gegen gute D-Mark? Wir sind nach solchen Angeboten rasch an Bord der „Hoffnung“ gegangen, das war uns alles nicht geheuer.

Der Alte säuft

Dass manche Reise abenteuerlicher ausfiel, als uns lieb war, hatte auch mit unserem Kapitän zu tun. Der Alte war ein, ich sage Mal: recht trinkfreudiger Mensch. Oft fuhr er über unsere ausgelegten Leinen und Netze, manchmal verloren wir das komplette Fanggeschirr. Dann kamen wir zurück in den Hafen und sahen, dass die Laderäume der anderen Kutter gefüllt waren – nur wir hatten kein Geld in der Tasche. Fischer verdienen nur dann, wenn sie fangen, daran hat sich bis heute nichts verändert. Wenn wir ins Steuerhaus sahen, sein Mund halb offen stand und das Gebiss halb heraus hing, wussten wir Bescheid. Manchmal haben wir, als er in seinem Rausch nichts mehr mit bekam, ein paar Flaschen Alkohol über Bord gekippt. Aber irgendwo hatte er immer Reserven versteckt.

Unfälle gab es reichlich. Einmal knallten wir kurz nach dem Ablegen bei Windstärke Acht gegen eine Tonne. Ich fiel aus der Koje, schnitt mir an einem spitzen Gegenstand den Oberschenkel auf und blutete stark. Aber meinen Sie, wir hätten umgedreht? „Da kommt `n Verband rum und fertig“, knurrte der Alte, „jammer’ nicht rum!“ Auf der Nordsee hätten wir beinahe einen holländischen Kutter beim Fischen gerammt, weil er nicht den Kurs hielt. Als die Boote ganz nahe beieinander lagen, zog er eine Leuchtpistole und wollte auf den anderen Kapitän schießen. Ich erinnere, wie der Niederländer vor Wut eine dicke Zigarre ausdrückte, dass die Glut zerstob, und er einen Holzschuh nach dem Alten warf.

Duft von Kaffee und gebratenem Fisch

Warum ich weiter mit ihm fuhr und nicht auf einen anderen Kutter wechselte? Ein Vernünftiger musste doch an Bord sein, sage ich immer. Ich ging, wenn er mal wieder seinen Rausch ausschlief, oft Wache und kümmerte mich um die Verpflegung an Bord. Morgens stand ich um halb Vier auf, kochte einen sehr schwarzen Kaffee und briet frische Lachsleber in der Pfanne, schmeckte wie Kaninchen. Dann weckte ich die anderen.

https://www.youtube.com/watch?v=naWmD9yXjh0

Das klingt nun alles ziemlich romantisch: Kutter im Morgengrauen, der Duft von Kaffee und gebratenem Fisch. In Wahrheit aber war und ist die Fischerei Knochenarbeit unter schwierigen Bedingungen. Vier Männer teilten sich eine kleine Kajüte von vielleicht acht Quadratmetern. Eine Dusche existierte an Bord der „Hoffnung“ wie auch den meisten anderen Kuttern nicht, was zu einem herben Aroma aus Fisch und Schweiß führte. Wenn man auf Toilette ging, musste man darauf achten, dass die Klappe unten funktionierte und gerade keine große Welle kam, sonst gab es eine echte Sauerei.

Der Arbeitstag begann für die Mannschaft gegen fünf Uhr früh und endete selten vor elf Uhr spät. Um Lachs zu fangen, nahmen wir Treibangeln. Man kann sich das wie eine 30 Kilometer lange Angelschnur vorstellen, die mit tausenden Haken bestückt und von Korken gehalten im Meer treibt. Um sie auszusetzen, läuft der Kutter in gleichmäßiger, langsamer Fahrt, mit etwa vier Knoten.

Verletzungen zählten nicht auf dem Kutter

Ein Mann steckt als Köder eine Sprotte auf einen Haken – lang wie ein Streichholz – ein anderer verbindet die Schnur mit einem Spezialhaken an der Hauptleine und wirft sie in die See. Wenn sich der Haken in der Kleidung verfängt oder sich in einen Finger bohrt, geht der Mann mit über Bord.

Mir steckte ein Haken mal in der Wange. Zum Glück schaffte ich es noch, die Leine zu kappen. Zurück blieb nur eine Narbe, wie ich an den Händen die Narben kaum zählen kann. Das Blut spritzte regelrecht, aber man wickelte einen provisorischen Verband um die Verletzung und machte weiter, so war das.

Drei Stunden dauerte das Ausbringen. Bei schlechtem Wetter, etwa in einem Schneesturm, fühlte sich nach einer Zeit die Seite des Gesichts, die dem Wind zugewandt war, richtig taub an. Wir haben irgendwann eine Art Schutzvorrichtung vor den Mast gebaut, anderes war das kaum auszuhalten. Bei minus zehn Grad kannst du kaum noch arbeiten, dann friert das Fanggeschirr – damals aus Hanf, was sich mit Wasser voll sog wie ein Schwamm – zu einem einzigen Klumpen aus Eis zusammen. (Ich erinnere noch das erste Fanggeschirr aus Nylon: Mein Gott, fühlte sich das leicht an!)

Die Rote Flotte beobachtete genau

Das Problem mit einer 30 Kilometer langen Angelschnur ist, dass sie, je nach Wind und Strömung, abtreiben kann. Genau das geschah, als wir in der Danziger Bucht auf Lachs gingen. Als wir damit begannen, das Geschirr einzusammeln – mit einer Menge Lachs drauf – stellten wir fest, dass es nach Osten abgetrieben war, ausgerechnet in die Richtung des russischen Kriegshafens Pillau. Die Rote Flotte beobachtete uns ganz genau, nicht nur aus Gründen militärischer Sicherheit. Manchmal hatten sie vor uns die Lachse an unseren Leinen eingeholt, um den Speiseplan an Bord aufzupeppen.

Wir konnten die Zerstörer und Schnellboote in der Entfernung sehen. Ein etwas mulmiges Gefühl in der Magengegend hatte man dann schon. Je näher wir den Russen kamen, desto unruhiger wurde auch der Alte. Erstmal aber holten wir weiter den Fang ein, was geschah, indem man den Fisch – etwa 60 Zentimeter lang und rund 15 Kilo schwer – mit einem Kescher vorsichtig an Bord holte, schnell mit Handtüchern umwickelte und dann mit einem Holzhammer kräftig auf den Kopf schlug. Der Fisch war besonders wertvoll, wenn er keine Schuppen verloren hatte.

Kutter gegen Kriegsschiff

Nun geschah, was ich befürchtet hatte: Ein russisches Schnellboot steuerte mit voller Kraft auf uns zu. Als das Kriegsschiff in Rufweite war, hörten wir russische Befehle aus einem Megaphon scheppern: „Sofort aufhören“, „Westlichen Kurs gehen!“ „Auf keinen Fall weiter nähern!“ Der Alte verstand Russisch und übersetzte. Nun konnten wir ja auch nicht beweisen, wo genau wir uns befanden.

Statt Navigationssystemen wie GPS mussten wir damals unseren Augen vertrauen, dem Schein von Leuchttürmen oder markanten Stellen an Land. Und was hätte es schon genützt? Wenn ein Kutter und ein Kriegsschiff streiten, wer behält da wohl Recht? Mit einem Kommandanten der russischen Marine diskutieren zu wollen, schien eine ebenso gute Idee wie ein schnelles Zigarettchen im Treibstofflager.

Wir taten erstmal so, als hätten wir die Durchsagen nicht verstanden und holten weiter den Lachs ein. Ziemlich frech, wenn ich heute drüber nachdenke. Es kursierten in den Häfen damals Horrorgeschichten von Kuttern, die von der Roten Flotte abgeschleppt wurden Mannschaften, die man erst nach einer Woche und unangenehmen Verhören wieder freiließ. Der Fang wurde natürlich einbehalten, zur Strafe.

Die Kanone dreht sich

Der Kommandant des Schnellboots hatte nun genug. Wütendes Gebrüll des Kommandanten war zu vernehmen, man brauchte keinen Dolmetscher, um zu verstehen, was er meinte. Um seinen Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen, drehte sich die Kanone am Bug in unsere Richtung. Das zeigte Wirkung. Der Alte war ausnahmsweise mal nicht zu betrunken und ließ zu unserer Erleichterung die Leuchtspurpistole stecken. Er fluchte nur vor sich hin.

Wir packten ein, verzichteten auf etwa 300 Angelhaken und neun Kilometer Leine, die noch im Wasser trieben, drehten zügig ab und tuckerten davon. Mit allem was unsere „Hoffnung“ hergab.

Kapitän Helmut Brüning, Jahrgang 1933, stammt aus einer Arbeiterfamilie in Cuxhaven. Mit 18 entdeckte er die Seefahrt, arbeitete auf Frachtern und wurde schließlich Fischer. Brüning ist heute ein leidenschaftlicher Leichtathlet und als Weihnachtsmann aktiv. Er lebt in Cuxhaven.

Die Geschichte stammt aus unserem Klassiker „Orkanfahrt“, der 25 Stories alter Kapitäne sammelt. Überall im Handel und hier im Shop versandkostenfrei zu bestellen.

0 comments